Actualité

Violencese sexuelles et conflits en Afrique : les experts tirent la sonnette d’alarme à Kampala

La septième édition de la Conférence Géopolitique de Kampala s’est ouvert ce 23 octobre 2024 à Makerere. Durant deux jours de débats intenses les experts et praticiens du droit international dressent un constat alarmant sur les violences sexuelles dans les zones de conflit.

« Invisibles car tolérées. » La formule du Dr Guillemine Taupiac Nouvel résonne comme un coup de tonnerre dans l’amphithéâtre de Makerere. Les chiffres qui suivent sont tout aussi percutants : plus de deux millions de victimes recensées en Afrique de l’Est et de l’Ouest, avec une proportion effrayante de 85% de victimes civiles, dont un tiers d’enfants.

« Ces statistiques racontent l’histoire d’une défaillance collective », analyse Scott Bartell, représentant du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale en Ouganda. Son organisation, qui collabore avec une trentaine de partenaires locaux, tente d’apporter des réponses concrètes : compensations financières, soutien psychologique, programmes de réhabilitation. « Mais face à l’ampleur du désastre, nos moyens restent limités », reconnaît-il.

Une arme de destruction sociale

Sarah Kihika Kasande, autre intervenante de cette conférence, met en lumière la dimension systémique de ces violences. « Ce ne sont pas des actes isolés », explique-t-elle, « mais une stratégie délibérée visant à détruire le tissu social de communautés entières. » Elle décrit un système où l’enlèvement de femmes et de jeunes filles, réduites ensuite à l’esclavage domestique, fait partie d’une stratégie d’anéantissement calculée.

Entre tradition et modernité

Face à ce tableau sombre, les experts réunis à Kampala explorent des pistes innovantes. Le Dr Irene Winnie Anying propose notamment une approche hybride, combinant droit coutumier et justice moderne. « Nos systèmes traditionnels recèlent une sagesse qui peut enrichir notre réponse juridique contemporaine », soutient-elle.

La complexité de la situation est encore accentuée par les défis collatéraux. Stephen Ojara Okello, souligne notamment les tensions croissantes dans les communautés accueillant des réfugiés, un aspect souvent négligé de la problématique.

Un message unanime émerge de cette première journée de conférence : la responsabilité première incombe aux États. La justice internationale, représentée notamment par la CPI, ne peut être qu’un complément à une action nationale déterminée. Les débats se poursuivent jusqu’à demain, avec en ligne de mire la recherche de solutions concrètes pour briser le cycle de l’impunité.

La présence de nombreux experts internationaux à cette septième édition de la Conférence Géopolitique de Kampala co-organisée par l’ambassade de France témoigne de l’importance croissante de cet événement dans le paysage juridique africain. Elle souligne aussi l’urgence d’une réponse coordonnée face à des crimes qui continuent de déchirer le continent.

Claudine N. I.

Actualité

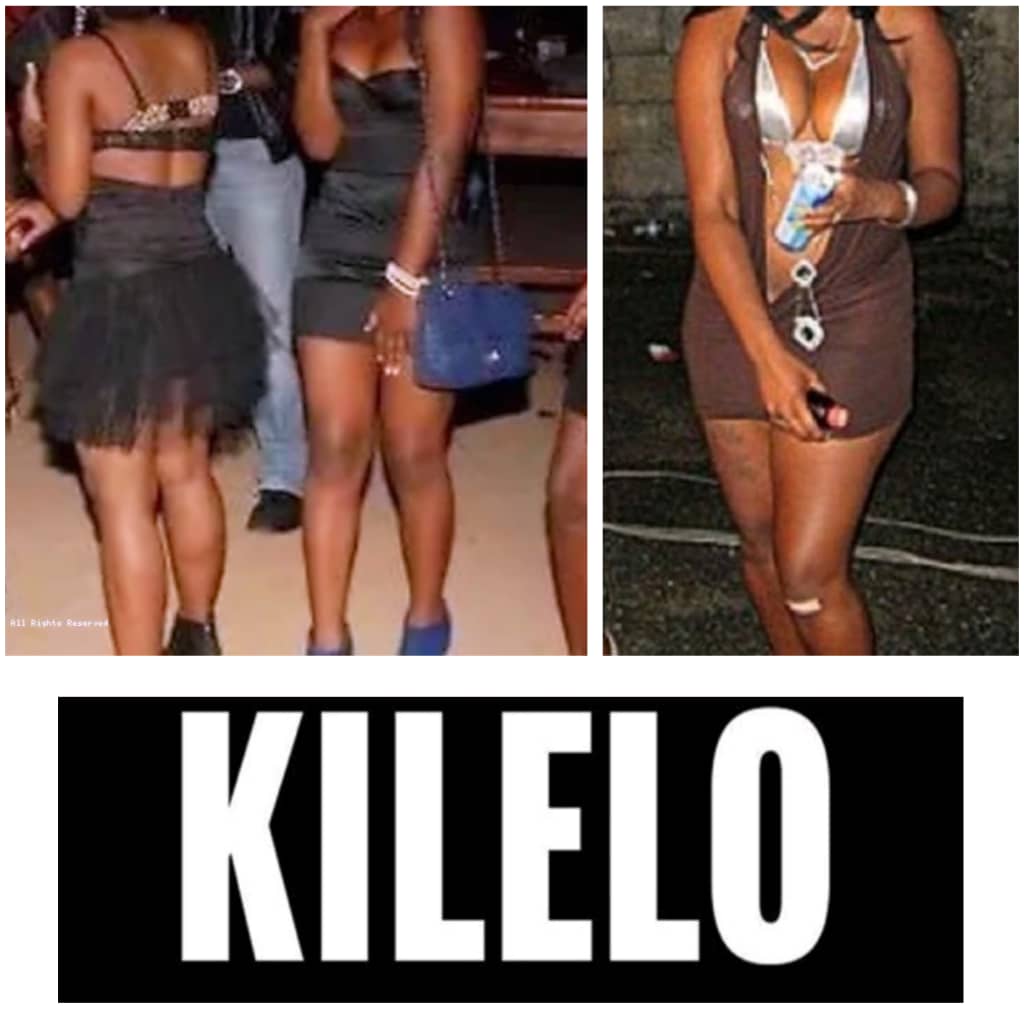

Quand la mode défie la loi : L’habillement provocant face au Code pénal congolais ( Par Adeodat LIKINDA, juriste)

Dans les rues de Kinshasa et d’autres villes de la RDC, une tendance vestimentaire de plus en plus audacieuse s’impose, particulièrement chez les jeunes filles. Entre mini-jupes, tenues transparentes, pantalons moulants et crop tops, le débat s’enflamme : s’agit-il d’une expression légitime de la liberté ou d’un véritable outrage public aux bonnes mœurs, réprimé par la loi congolaise ?

Le choc des cultures et des valeurs

Pays profondément attaché à ses traditions chrétiennes et coutumières, la RDC se retrouve aujourd’hui face à une jeunesse influencée par les codes de la mondialisation et des réseaux sociaux. Pour certains, s’habiller de manière “sexy” relève d’une affirmation identitaire et d’une liberté individuelle assumée. Pour d’autres, c’est le signe d’une décadence morale et une offense à l’ordre public.

Que dit la loi congolaise ?

Le Code pénal congolais, en son article 176, réprime l’outrage public aux bonnes mœurs, notamment par des actes, gestes ou comportements indécents dans les lieux publics. Bien que la loi ne définisse pas avec précision les limites de “l’indécence vestimentaire”, certains magistrats, policiers ou autorités locales s’en servent pour interpeller, avertir ou même arrêter des jeunes filles jugées provocantes.

Liberté individuelle ou norme collective ?

La Constitution congolaise garantit la liberté d’expression et de mouvement, incluant implicitement le droit de s’habiller selon ses choix. Cependant, dans une société où la moralité publique demeure très conservatrice, cette liberté entre rapidement en tension avec les sensibilités collectives.

Une ligne fragile à ne pas franchir

Les appels à un encadrement vestimentaire dans les écoles, universités, institutions publiques et lieux de culte se multiplient. Certaines structures ont déjà instauré des codes vestimentaires stricts. La difficulté demeure toutefois de déterminer jusqu’où la liberté individuelle peut aller sans heurter les valeurs sociales ?

En conclusion, l’outrage aux bonnes mœurs par l’habillement demeure une infraction en droit congolais, à la croisée de l’éthique et de la culture. Il est donc recommandé d’adopter une tenue respectueuse des sensibilités publiques, sous peine de poursuites pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.

Adeodat LIKINDA “Bulldozer” / CongoProfond.net